对中国龙银币评级怪现象——首日标泛滥与评级盒中盒的思考

日期:2025-07-04人气:788 评论:0 条发表评论

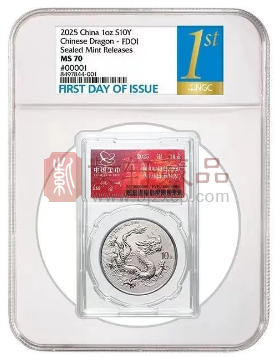

作为全球钱币评级领域的头部机构,NGC的评级体系长期被视为行业标准的重要参照。其对钱币品相、保存状态的权威认定,不仅是藏家交易的“信任基石”,更直接影响着钱币市场的价值定价逻辑。然而,近期其在处理中国龙银币评级时暴露的两大问题——首日规则的执行偏差与外包装连带评级的规则突破,虽未必是“无底线乱作为”,却也引发了市场对评级机构专业性与规则一致性的深层思考。

一、首日规则的“弹性执行”:行业惯例与市场需求的碰撞

根据NGC官网介绍,为使提交至CCG上海的藏品具有申请首日发行标识资格,提交者须将新发行的硬币在其造币厂发售日后的第一个工作日上午10点前将硬币提交至CCG上海。对于邮寄的硬币,如邮戳日期显示,邮包在硬币发售日当天寄出,且硬币在其发售日一周内由CCG上海接收,亦符合首日发行资格。

“首日发行”(First Day of Issue, FDI)的核心价值,在于通过时间节点的严格界定,标记钱币在官方发行首日进入流通领域的原始状态。这一标签的意义,既源于藏家对“发行首日”稀缺性的共识,也依赖于评级机构对时间标准的严格执行——毕竟,“首日”的权威性本质上是对“时间客观性”的背书。

首日发行标的获得,根据NGC的规则,要么是发售日第二天上午10点之前提交,要么发售日当天邮寄,且一周内送达。在中国龙银币之前,NGC还是比较严格地遵守以上规则。但因满足首日标规则相对来讲比较难,此前中国金银币市场上每个项目的首日标并不多,少则几枚,多则几十枚。物以稀为贵,故市面上有首日标的品种明显比普通标的品种价格高出一大截。

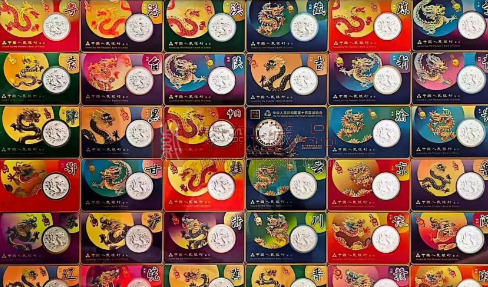

中国龙银币的发行,打破了这个规则。按照央行公告,中国龙银币发行日期为2025年3月18日,但由于供货等原因,在3月21日的新加坡钱币展才首次面市。此时按照最宽泛的首日规则,还未超过7天的期限,此时新加坡币展销售的中国龙银币被评为首日,说得过去。但是,在随后的4月9日香港钱币、4月26日的东京钱币展,NGC依然为在这些钱币展上发售的中国龙银币提供首日标服务。甚至在6月27日结束的中国龙银币智能卡装也能评首日。

同样的一枚币,只是在不同地方发售,或者不同包装形式,就能重新获得首日标的机会,这种对发售日期解释的不同标准,造成了这种让人愕然的结果,也造就了历史记录——中国龙银币首日标的数量达62000枚之多。

按照行业普遍认知,“首日”应严格对应官方发行日(3月18日),项目发行一周后(3月25日后),按常理,首日标的时间窗口已经结束,但是由于NGC对于发行日的解释进行了扩大化,使得大量非首日时间段入市的中国龙银币获得“首日”评级,这与“首日”的原始定义形成事实冲突。

从NGC的操作背景看,其对“首日”规则的调整可能源于两方面现实:其一,中国龙银币作为热门项目,市场需求旺盛,部分藏家希望通过“首日标”提升藏品溢价;其二,NGC作为商业机构,需平衡市场需求与服务灵活性(例如,部分海外展会的集中交易需求可能促使机构放宽时间限制)。但争议的焦点在于,规则的执行逻辑与行业共识出现了偏差。

这种“弹性操作”的争议性在于:一方面,它可能迎合了部分藏家对“首日”标签的市场偏好(如早期藏家可通过特殊渠道获取首日标),但另一方面,也削弱了“首日”作为客观时间标识的公信力。若“首日”标签的认定不再基于统一的、可验证的时间节点,其作为市场共识的价值将逐渐稀释——毕竟,当“首日”可以通过机构灵活调整时,藏家将难以判断其真实稀缺性,最终可能导致这一标签沦为“营销符号”。

值得注意的是,NGC并非首次调整规则以适应市场。但此次争议的关键在于,规则调整的透明度与合理性未被充分论证:NGC未公开解释“首日”时间边界调整的具体依据(如是否与发行方达成特殊协议?是否基于历史案例?),也未说明如何确保不同时间入市的钱币在“首日”标签下的公平性。这种“模糊操作”才是引发质疑的核心——评级机构的专业权威,不仅来自技术实力,更来自规则解释的清晰性与执行的公正性。

二、外包装连带评级:评级边界的拓展与收藏本质的再定义

传统钱币评级的核心逻辑是“去包装化”——评级机构仅对钱币本体的品相(如锈蚀、划痕、磨损)进行评估,原盒、证书等附加物通常不纳入核心评分体系(部分机构会单独标注包装状态,但不影响主体分数)。这一原则的底层逻辑是:钱币的收藏价值本质上源于其金属材质、历史背景与保存状态,而非外部的商业包装。

NGC对中国龙卡装与中国金币封装版的“连带评级”操作,则突破了这一传统边界:将外包装(如定制卡套、封装盒)与钱币共同放入评级盒,并将其作为评级的一部分。这一操作的争议性,本质上是对“收藏本质”的重新定义之争:

支持者认为,部分藏家对“完整套装”的需求强烈(如卡装的钱币更符合收藏展示习惯),连带评级可提升藏品的“完整性”价值;

反对者则指出,外包装的商业属性(如定制设计的版权归属、可复制性)与钱币本体的收藏属性存在本质差异,连带评级可能混淆两者的价值边界。

具体来看,这一操作可能带来三方面影响:

其一,价值评估的复杂性增加。外包装的设计、材质、保存状态可能影响评级结果,但藏家对包装价值的认知存在显著差异(例如,部分藏家可能更关注卡套的IP联名属性,而非其物理保存状态),这可能导致评级结论的主观性增强;

其二,伪造风险潜在上升。外包装的可复制性远高于钱币本体,若允许连带评级,不法分子可能通过仿制原包装、替换内部钱币等方式伪造“评级套装”,增加市场鉴别难度;

其三,评级机构的角色延伸。NGC的传统定位是“钱币鉴定者”,而连带评级使其部分承担了“包装评估者”的职能——这对机构的资质与专业范围提出了新挑战(例如,如何评估卡套的设计价值?是否需要引入工业设计领域的专业标准?)。

需要强调的是,NGC的这一操作未必是“妥协于商业利益”,也可能是对市场新需求的回应。例如,近年来“原封套装”在钱币收藏中的热度持续上升,部分藏家确实希望评级机构能对“未拆封状态”提供更全面的认证。但问题的关键在于,连带评级是否符合评级行业的核心伦理——评级机构的核心职责是“鉴定钱币本身的价值”,而非“认证商业包装的价值”。若过度延伸服务边界,可能模糊“专业”与“商业”的界限,最终损害自身权威。

结语:规则的生命力在于共识,而非单方面调整

NGC的两次操作,本质上反映了评级机构在“专业权威”与“市场需求”之间的平衡难题。首日规则的弹性执行,暴露了时间标准与市场灵活性的冲突;外包装连带评级,则挑战了传统评级边界的合理性。这些问题并非“无底线乱作为”,而是评级机构在适应市场变化过程中可能出现的规则磨合争议。

但争议的存在,恰恰提醒NGC需要更审慎地处理规则调整:一方面,需明确规则调整的底层逻辑(如是否基于行业共识、是否经过充分论证),并向市场公开解释;另一方面,需确保规则调整的公平性(如首日时间的界定需对所有藏家一视同仁),避免因操作不透明引发信任危机。

对于钱币收藏行业而言,评级机构的规则一致性是市场健康发展的基石。当日首日标签的认定需要依赖客观时间节点,当外包装的评估不逾越钱币本体的核心价值,评级体系才能真正发挥“信任锚”的作用。NGC若能在创新与规范之间找到更清晰的平衡,或将为行业提供更具参考价值的实践样本;反之,若过度依赖“灵活调整”而忽视规则共识,最终可能反噬自身的专业权威。

本站所转载的文章及图片部分来自于网络,版权归原作者所有,仅供阅读,目的在于为广大藏友提供丰富的收藏资讯及各类干货,互联网崇尚分享,由于不少内容原作者不详如有侵权请联系18511218108删除,我们会在24小时内及时删除。本站所转载的文章并不代表本站支持和赞同文中的观点及内容。案例仅供参考,不作为您投资理财交易的依据(收藏、投资有风险,请谨慎参考)内容有不当之处,请欢迎纠正,谢谢!